● TOMODACHI イニシアチブとは

TOMODACHI イニシアチブは、東日本大震災からの日本の復興を支援するとともに、長期にわたり日米間の文化的・経済的な結び付きを強化し、友好を深めるかたちで、両国の将来の世代に投資を行う官民パートナーシップです。

MUFGは、TOMODACHI イニシアチブの趣旨に賛同し、東日本大震災の被災地の中学生・高校生・教員を中心に米国の学生・教員と相互交流を行う「TOMODACHI・MUFG国際交流プログラム」を立ち上げました。

本プログラムを実施するため、MUFGグループ6社がTOMODACHI イニシアチブに寄付を実施しています。

目的 |

日本と米国の学生・教員が、双方の文化、リーダーシップの考え方、企業およびコミュニティのあり方を学びながら、現地の生活に触れ、異文化理解を深めることを目的としています。 |

|---|---|

対象者 |

日本から米国への派遣対象者は、東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県、福島県)の中学生・高校生・教員および「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」の奨学生。 |

概要 |

|

「2020年度(9回目)TOMODACHI・MUFG国際交流プログラム」は、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響拡大を鑑みプログラムの実施は中止、となりました。

● 2019年度(8回目)のプログラム内容

-

南カリフォルニアの高校生20名、引率者2名の合計22名が本プログラムに参加しました。本件プログラムは6月22日から7月7日の約2週間、日本の東京、福島、広島で実施されました。

-

- (1)福島訪問

- :被災地(浪江町)視察、前南相馬市長訪問、地元の学校との交流、ボランティア体験等

-

- (2)東京、および広島訪問

- :日本語学習、復興庁、外務省、MUFG、広島県庁、平和記念資料館、原爆ドーム・平和祈念資料館等訪問

-

● 2016年度(5回目)のプログラム内容

-

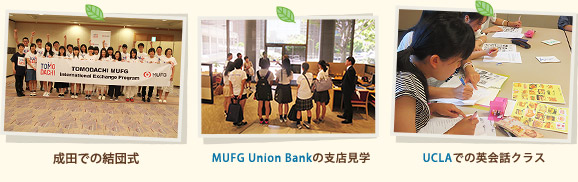

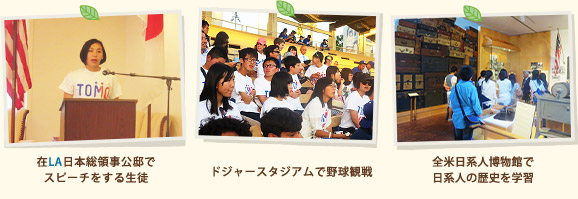

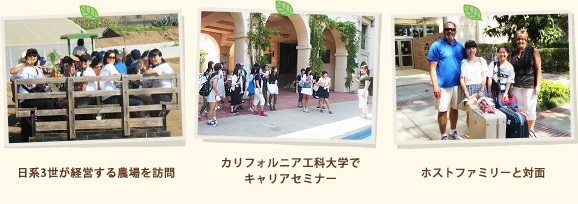

岩手・宮城・福島県のMUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金の奨学生2名を含む中学校3年生〜高校3年生の20名、教職員1名の合計21名が本プログラムに参加しました。プログラムは7月23日から8月6日の2週間、米国のロサンゼルスで実施されました。

-

- (1)学生寮等ステイ・プログラム(7泊・ロサンゼルス)

- :英語学習、地域コミュニティーとの交流、現地企業・大学訪問、市内見学等

-

- (2)ホームステイ・プログラム(5泊・ロサンゼルス)

- :英語学習、ホストファミリーとの交流、ボランティア体験等

-

- 全米日系人博物館では第二次世界大戦中の日系人の歴史などについて学び、勉強になった。今後このような事実を伝えていきたい。

- 米国に日系企業が多く進出していることを知り、将来の夢が広がった。

- ホームステイでは英語しか通じない環境で大変だったが、米国人の生活を肌で感じることが出来て、コミュニケーションをとることの重要性を感じた。

● 2015年度(4回目)のプログラム内容

-

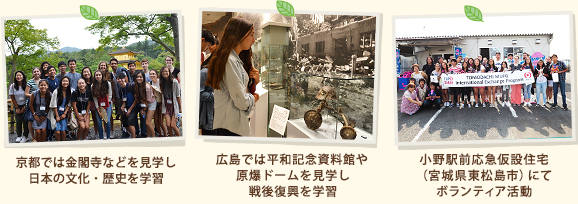

南カリフォルニアの高校生20名、教職員2名の合計22名が本プログラムに参加しました。本件プログラムは6月27日から7月12日の約2週間、日本の東京、宮城、広島、京都で実施されました。

-

- (1)ホームステイ(仙台周辺)および被災地訪問

- :地元の学校やホストファミリーとの交流、ボランティア体験等(第1回、3回目に、被災地から南カリフォルニアに派遣された高校生(MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金の奨学生を含む)とも交流)

-

- (2)東京、京都および広島訪問

- :日本語学習、アメリカ大使館、外務省、MUFG、本田技研工業、京都大学iPS細胞研究所など企業訪問・団体訪問や防災、文化学習等

-

- ホームステイで絆を感じた。異文化体験によりカルチャーショックを受け、視野が広がった。必ずまた日本に戻って来ます。

- これまでの人生の中で最高の出来事の一つです。日本文化の美や深さや自分自身を発見することができました。

- 生涯大切にしたい経験となり自分の目を開かせてくれた。日本語力も良くなったし、防災に関しても多くを学んだ。

- 日本は素晴らしく大好きです。日本の文化や日本語をたくさん学ぶことが出来ました。このプログラムは自分が将来何をしたいのか役に立ちました。

● 2014年度(3回目)のプログラム内容

-

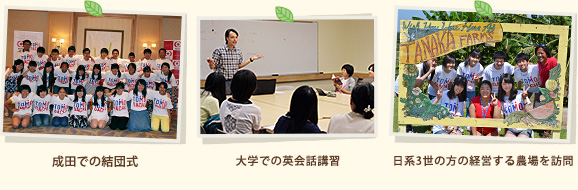

岩手・宮城・福島県のMUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金の奨学生5名を含む中学校3年生〜高校3年生の26名、教職員2名の合計28名が本プログラムに参加しました。本件プログラムは7月24日から8月7日の2週間、米国のロサンゼルスで実施されました。

-

- (1)ホームステイ・プログラム(5泊・ロサンゼルス)

- :英語学習、地域コミュニティーとの交流、現地企業・大学訪問、市内見学等

-

- (2)学生寮ステイ・プログラム(7泊・ロサンゼルス)

- :英語学習、ホストファミリーとの交流、ボランティア体験等

-

- ホストファミリーは、習慣や言葉は違ったけれど自分を家族の一員として扱ってくれた。私も日本で英語をもっと勉強して、次に会ったときは英語でちゃんとコミュニケーションを取れるようになりたいです。

- アメリカの大学で実際に滞在し授業を受けることができて、憧れが現実になった。将来は絶対にこの大学でもう一度学びたい!

- 東北のことをアメリカの人たちに伝えることができました。そして、それ以上にアメリカの人たちの東北への想いを知ることができました。この経験を日本のみんなに伝えることが、日米の架け橋となる第一歩になると思います。

- いろんな人との出会いを通じて、失敗をおそれず、あきらめず、これから力強く生きていく術を教えてもらった。人生が変わったと思うし、これからが勝負なので精一杯頑張ります!

● 2013年度(2回目)のプログラム内容

-

南カリフォルニアの高校生26名、教職員4名の合計30名が本プログラムに参加しました。本件プログラムは6月29日から7月14日の約2週間、日本の東京、宮城、広島、関西で実施されました。

-

- (1)ホームステイ(仙台周辺)および被災地訪問

- :地元の学校やホストファミリーとの交流、ボランティア体験等(第1回目に、被災地から南カリフォルニアに派遣された高校生17名(MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金の奨学生6名を含む)とも交流)

-

- (2)東京、関西および広島訪問

- :日本語学習、駐日アメリカ大使、外務省、MUFGなど企業訪問・団体訪問や防災、文化学習等

-

- プログラムに参加したアメリカの高校生:

将来、日米の架け橋になりたい。また、日本に戻って日本語を勉強したり、日本のことをもっと学びたい。 - 海岸清掃にいっしょに参加した気仙沼市の奨学生:

昨年のプログラムではとても良い経験をした。たくさんの思い出が作れるように今回お手伝いをした。

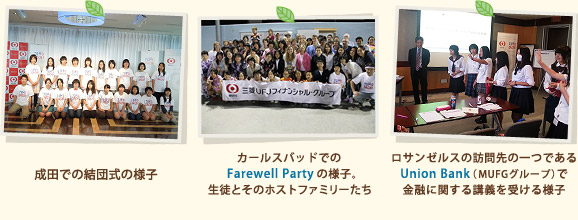

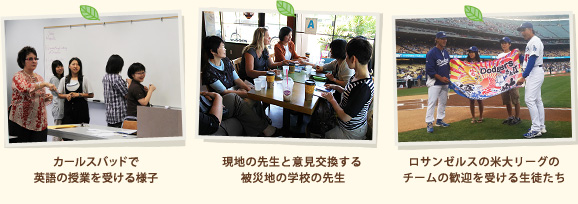

● 2012年度(1回目)のプログラム内容

宮城県のMUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金の奨学生8名を含む中学校3年生〜高校3年生の20名、教職員4名の合計24名が本プログラムに参加しました。本件プログラムは7月27日から8月9日の2週間、米国の南カリフォルニアで実施されました。

-

- (1)ホームステイ・プログラム(5泊・カールスバッド)

- :英語学習、ホストファミリーとの交流、ボランティア体験等

-

- (2)学生寮ステイ・プログラム(7泊・ロサンゼルス)

- :英語学習、地域コミュニティーとの交流、現地企業・大学訪問、市内見学等

-